智能制造工程技术人员是2025年被纳入国家职业分类大典的新职业,今天我们要认识的这位大国工匠就是这个职业的杰出代表,他将新一代信息技术、人工智能、高端装备制造与航天产业深度融合,加速数控加工技术迭代升级,他就是刚刚获得全国劳动模范荣誉称号的刘争。

长征二号F运载火箭,这是我国唯一现役载人运载火箭,安全性评估值达到0.99996的极限指标,以100%的发射成功率成为全球最安全的载人火箭。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:我们看到的长2F火箭,虽然外表没啥变化,但其实一直在升级之中,我们把每一个零部件做到极致,就是为了确保最后火箭的发射万无一失。

刘争是中国运载火箭技术研究院的工艺师,他的工作就是设计研发新技术、新装备,来解决航天零部件加工环节的痛点难点。他所从事的工作就是人社部认定的新职业——智能制造工程技术人员。

aspcms.cn ️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:我们可以根据产品整体的工艺需求,通盘考虑设计数控机床,使制造的工艺性更好,成本更低,效率更高。

在航天制造领域,刘争有很多的标签,“最美军工人”“数控专家”“全国劳模”等等,但是,在他刚上大学的时候,也和绝大多数年轻人一样,对未来充满了迷茫。就在此时,中国工程院院士柳百成的一句话,给他指明了方向。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:他说这句话,“作为清华机械系的学生,振兴中国制造业就是你们的责任”,我就觉得这个方向是一个可以为之奋斗一生的目标。

2005年,手握清华大学机械工程系毕业证书,抱着振兴中国制造业理想的刘争,毅然走进了航天制造的一线车间。当时的中国航天,年发射次数只有个位数,火箭的制造,很多都需要人工的方式。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:先钳工划线,然后铣工再按线装夹零件,按照这个线去加工出来,干一个零件可能要一个月。

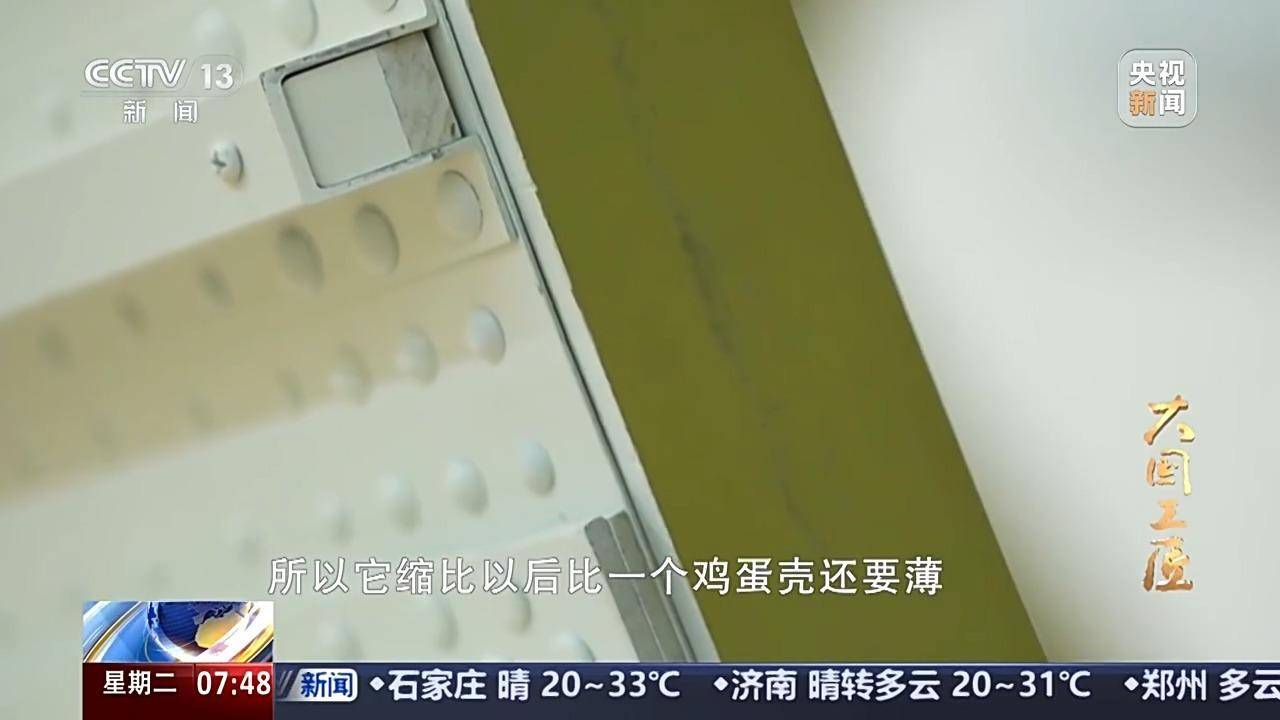

火箭的舱体是火箭最重要的部件之一,为了尽可能地多装燃料,火箭自身的重量就要足够轻,因此,火箭薄壁的精准加工一直以来都是一个制约火箭生产效率和精度的难题。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:这个是我们长征二号F运载火箭的一个舱段,我们的火箭为了提高它的运载能力,都采用这种薄壁的设计结构,它的直径有3米35,但是壁厚只有1毫米左右,所以它缩比以后比一个鸡蛋壳还要薄。

薄壁的加工,就如同在鸡蛋壳上雕花,太薄,承载力不够,太厚,火箭的重量增加,浪费运力。传统的加工方法,需要人工测量壁厚,再通过人工的方式进行补偿,直到达标。能不能让机器来自动完成呢?刘争开始在一线进行大量的调研。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:这些不同的零件,不同的材料,不同的结构,需要有相适应的这种测量方法,包括这个测量的补偿方案,这都是要定制化去开发的,每一个出错都会影响最后产品的质量。

面对这件从来没有人做过的事情,刘争开始了大胆尝试,十几种不同的装夹方案,上百次的实验,然而,一次次的结果却并不理想。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:实验的过程是挺长的一段时间,发现问题,解决问题,然后再不断地调整实验方案,过程中都是失败。我是一直比较乐观的。原理上是通的,只是我没有找到合适的这个工程路径而已。

不断地失败并没有让刘争失去信心,反而激发起了他的拼劲。而他解压的方式就是打篮球。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:我喜欢球类运动,也经常因为打球而受伤。有人就问我,打球就是个爱好,你那么拼干什么,就是想赢呗,目标就在那,能不拼吗?航天也是这样,每一次火箭的成功发射,就是我们的目标,有目标就有动力,大家就会一起拼。

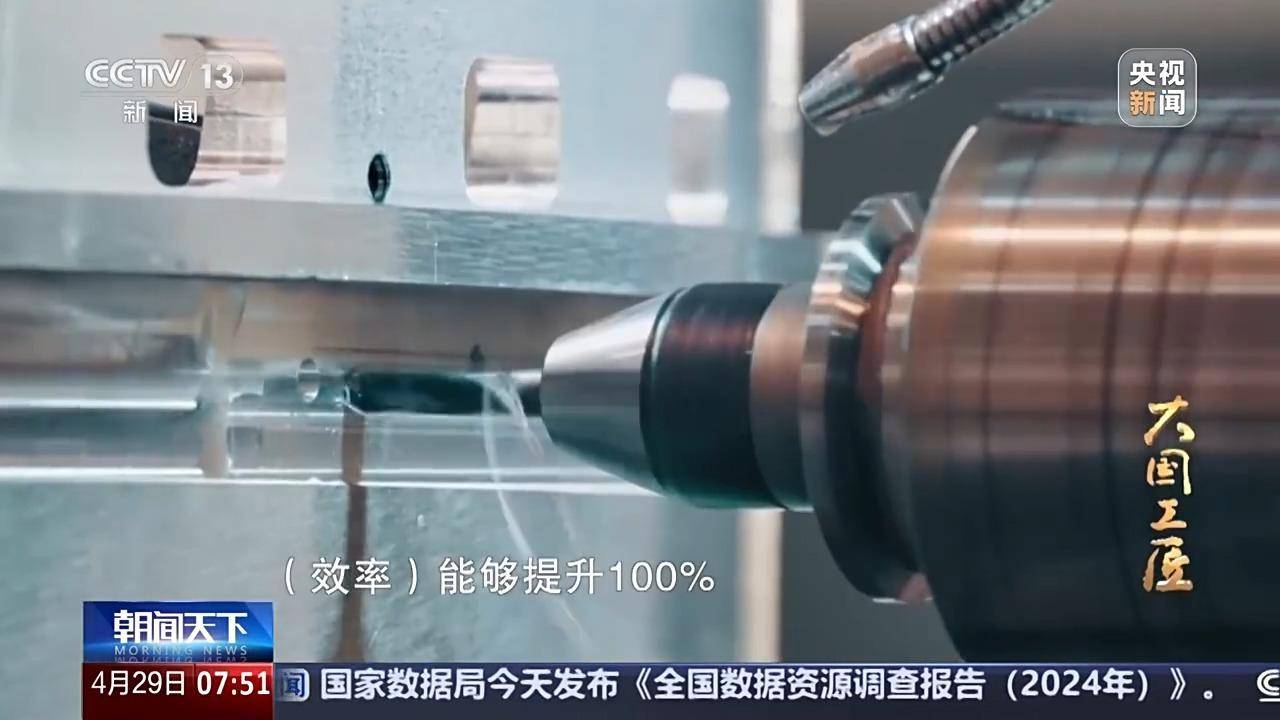

无数次的失败终于迎来了成功,刘争开发出了自动测量补偿的加工方案,在机床上直接安装测量头,指引机床自动补偿,全程不需要人工操作。方案实施前,很多人也都在怀疑,但是测试结果一出来,大家都服气了。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:那个数据是100%合格,而且精度很高,我们以前呢,要加工好几次才能保证这个精度正负0.15毫米,然后我那次差不多是正负0.08毫米,将近提高了一倍吧,而且是一次加工完成。

自动测量补偿技术的成功,使得我国首次实现运载火箭大型整体壳段壁厚100%合格,并获得德国纽伦堡国际发明展金奖。

️刘争同事 付海涛:通过用机器人替代人工这样的方向,去提高咱们的产品的加工的效率,通过他的一些技术的进步,一个创新能够提升100%,最高的能够提升300%。

如今,爱拼、爱创新的刘争又在研发新一代的加工装备,这台移动加工机器人,就像一个会移动的机床,它将彻底改变航天大型部件的加工难题。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:零件在哪,机床就可以移动到哪,比我们现有的这个数控机床,精度还要高。有它以后,咱们现在一些大型的零件,就有办法去加工了。效率应该能成倍提升,这就是基于工艺需求设计装备,实现工艺装备一体化发展。

20年来,发现问题,解决问题,始终是刘争工作的全部,在他的带领下,团队实现中国首个面对称异型航天器100%五轴数控加工,攻克大推力氢氧发动机喷管内壁加工难题等等,承担国家部委等重大课题37项,获得12项国家专利。

️中国航天科技集团一院主任工艺师 刘争:我的名字里有个争,我们的工作要保证万无一失,因为一失万无,我这个争字,不仅仅是我一个人的工作状态,也是所有航天人的精神写照。我们的梦想是星辰大海,所以我们还要一如既往地争下去!

监制丨王琰 岳群 制片人丨李欣 崔霞 陈钰洁 记者丨李宁 摄像丨李山豹 编辑丨张昊 彭帅