改编自几米同名绘本的电影《地下铁》,由马伟豪执导、王家卫监制,以地铁为符号,编织了一场都市人的童话。梁朝伟与杨千嬅的主线故事,凭借细腻的情感与表演张力,成为影片最动人的篇章,却也因叙事结构的失衡,暴露出改编漫画的天然困境。

黑暗中生长的浪漫

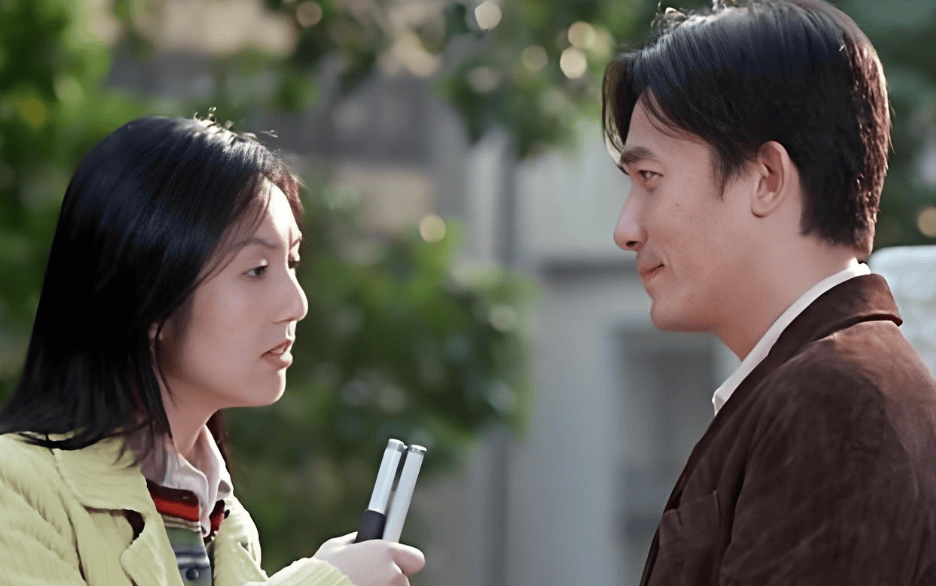

梁朝伟饰演的旭明,从市侩的婚介所老板到意外失明的普通人,展现了角色从傲慢到脆弱的蜕变。失明后的他,与杨千嬅饰演的盲女海约相遇,两人在黑暗中摸索出独特的默契:贴星星标记物品、用声音感知城市细节、在长椅上“听”世界。这一设定既呼应了几米原著的诗意,也通过黑屏、虚焦等镜头语言,让观众短暂代入盲人视角,体会感官之外的情感流动。梁朝伟的表演层次分明,失明后打电话给母亲时强装镇定的一句“我想我盲了”,以及恢复视力后隐瞒真相的纠结,将成年人的自尊与脆弱刻画得淋漓尽致。

断裂的叙事与失衡的隐喻

影片试图以张震、董洁的副线故事拓展原著格局,却因写实与写意的割裂沦为败笔。董洁饰演的失恋女孩与张震的流浪画家,在地铁迷宫中的邂逅过于仓促,情感铺垫单薄,与主线缺乏有机联系。范植伟饰演的天使本应是串联故事的关键,但开场过于写实的处理让角色身份模糊,后期强行点题更显造作,暴露出导演在奇幻与现实间的摇摆。这种叙事断裂,恰如片中未能关上的窗户——一个让旭明莫名失明的突兀设定,暴露了剧本逻辑的硬伤。

aspcms.cn 地铁:希望出口与都市疏离的双重镜像

影片真正成功的,是对地铁这一意象的挖掘。呼啸而过的列车既是现代人孤独的载体,也是邂逅希望的入口。圣诞夜商场戏中,恢复视力的旭明在人群中寻找海约,霓虹灯光与拥挤人潮构成都市爱情的寓言:我们总在迷失与清醒间反复,唯有放下对“完美视觉”的执念,才能触到真爱的轮廓。这一主题与2003年SARS后的时代情绪共振——恐惧与疏离中,人们需要童话般的救赎,哪怕它带着裂隙。

结语

《地下铁》如同被打碎的万花筒,梁朝伟与杨千嬅的片段是其中最瑰丽的玻璃碎片,折射出都市人渴望被理解的微光。但当导演试图用更多碎片拼凑完整图景时,却让光芒变得支离破碎。或许这正是几米改编电影的宿命:绘本的留白成就了想象,却也成了银幕难以跨越的沟壑。好在,那些关于黑暗中共鸣的瞬间,已足够让观众记住地铁深处闪烁的星光。