“争气机”歼-10的故事有多令人动容 从图纸到蓝天的传奇

近日,我国外销型战机歼-10CE在实战中取得了显著战果,在空战中击落多架敌机且自身无一损失。歼-10这款“争气机”再次吸引了全球关注。

航空工业是衡量一个国家科技、经济和国防实力的重要标志。上世纪80年代,美国F16、法国“幻影”2000和苏联苏27等第三代甚至第四代战机已投入使用,而我国飞行员仍需依靠地图和罗盘进行导航。1982年2月,我国召开新一代战机研制方案评审论证会。宋文骢作为航空工业成都所的代表,原本只是去提供意见,但会上领导给了他15分钟发言时间。宋文骢从未来战争的需求出发,提出了新战机应具备机动性、超视距空战和电子对抗等性能。这短短的15分钟改变了原有保守方案,推动了新型三代飞机的研发。

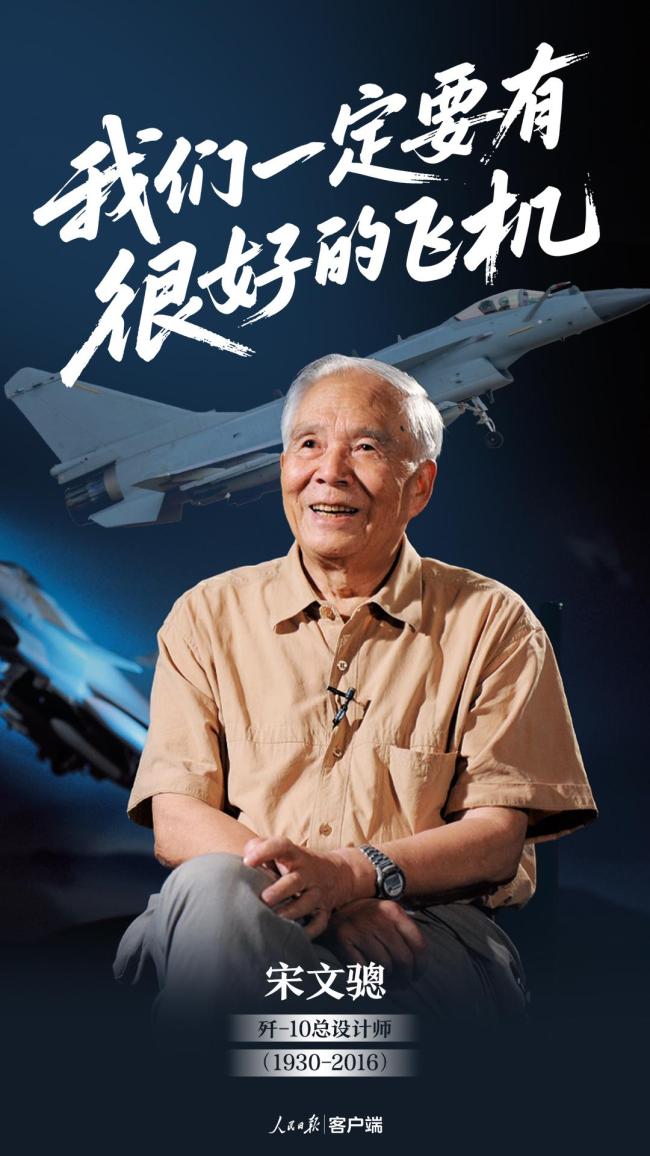

1986年,新型歼击机项目被列为国家重大工程,代号10号工程,宋文骢担任总设计师。当时很多人对歼-10项目持怀疑态度,认为技术难度大,成功率低。然而,科研人员在艰苦条件下,全神贯注地攻克一个个技术难关。宋文骢曾回忆,中国航空工业起步时,外国专家的一次拒绝让他深刻认识到自主研发的重要性。歼-10首席试飞员雷强也提到,国外培训时曾受到嘲笑,但他坚定表示要通过自己的努力让歼-10成功。

1998年3月23日,歼-10首飞成功。试飞员雷强表示即使摔也要把飞机摔在跑道上,以找出问题所在。首飞成功后,宋文骢激动地将这一天定为自己的生日。经过五年的试飞,歼-10从未发生过坠机事故,并于2006年正式列装空军航空兵部队。

歼-10的成功标志着我国自主研制出第三代战机,成为世界上第五个能自主研制此类战机的国家。此后,歼-10家族不断壮大,并应邀赴多个国家进行飞行表演。同时,歼-20、歼-35A等新型战斗机也相继问世。珠海航展见证了中国航空工业的发展历程,从第二代到第三代战斗机用了12年,从第三代到第四代只用了6年,发展速度越来越快。

歼-10CE之所以能在实战中取得优异表现,得益于其先进的雷达隐身技术、航电系统和导弹。此外,作战体系的完备也是关键因素之一。近年来,尽管面临外部打压,中国航空工业依然凭借自主创新和不懈努力,实现了快速发展。一代又一代人的奋斗,使中国航空工业从一穷二白走向世界前列。