我国脑机接口市场规模新突破 商用化加速推进

脑机接口技术是“十四五”规划纲要中重点发展的“脑科学与类脑研究”领域的关键技术之一,被誉为大脑与外部设备之间的“信息高速公路”。随着人工智能、神经生物学、传感器等技术的进步,这项听起来很科幻的技术正逐步走进我们的生活。

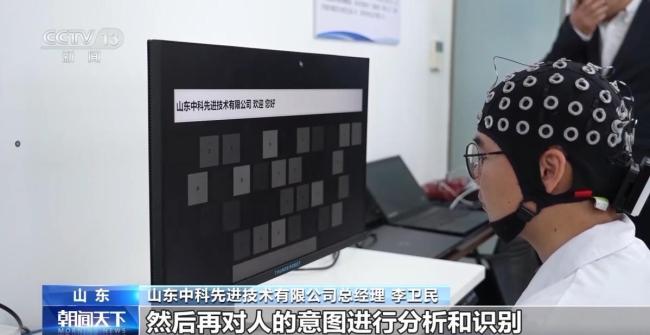

在山东济南的一家实验室内,几架无人机在空中灵活翻转,做出各种高难度动作。这些无人机的“操控者”并非手持遥控器的专业飞手,而是头戴脑电帽的实验人员。通过脑机接口采集实验人员的大脑信号,经过算法滤波和运动识别,可以判断出他们想要下发的命令。脑机接口系统通过识别脑电波特征,直接读取大脑意图,并将其转化为计算机指令,实现人与机器或外部设备之间的交互。技术人员表示,他们的无线脑电采集系统可以实现4K赫兹的采样频率,即一秒钟可以采集4000个点,从而对人的脑电信号进行分析和识别。

作为一项前沿技术,脑机接口应用场景广泛,涵盖医疗、娱乐、教育等多个领域。其中,医疗是最受关注的领域之一。在这家实验室,实验人员穿戴脑控下肢外骨骼系统,依靠“意念”控制外骨骼带动下肢完成行走、抬腿等动作。这一主动式康复训练系统为瘫痪患者带来了新的希望。通过非侵入式的方式,利用电极片和脑电帽提取微弱的脑电信号,再通过自主研发的放大器将信号放大到采集软件中,通过算法识别用户的想法,帮助他们进行一系列康复训练。

在国家老年疾病临床医学研究中心,多项涉及脑机接口的研究已经成形。一款设备能帮助卒中的病人由以往的被动康复训练变为主动。通过人工智能的方法,脑机接口的使用门槛越来越低,有望逐渐提高渗透率,最终进入每个需要脑机接口服务的家庭。

脑机接口技术主要分为非侵入式和侵入式两类。非侵入式脑机接口在头皮表面使用电极、传感器等设备获取大脑活动信息,虽然信号质量相对较低,但易操作且安全性高。侵入式脑机接口则通过在大脑皮质植入电极,实现更高精度、更复杂的神经控制功能。不久前,四川大学华西医院成功实施了一台侵入式脑机接口手术,辅助医生对肿瘤边界进行判断,提高了肿瘤全切率。有了脑机接口技术,医生能够通过脑电信号解码,区分肿瘤和正常神经元,从而更好地保护大脑功能区。

今年2月,国家药监局批准了《采用脑机接口技术的医疗器械用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》医疗器械行业标准制修订项目立项。3月11日,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,专门设立了“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。四川省医保局年内也将公布有关脑机接口的服务价格。

脑机接口技术作为生命科学与信息技术深度融合的前沿领域,正展现出蓬勃的发展态势。我国在该领域的技术发展、应用拓展以及战略布局等方面都取得了显著进展,预计2025年我国脑机接口市场将达到38亿元。今年以来,多地出台了专项政策支持脑机接口领域的发展。北京、上海相继发布行动方案,明确了监管政策、临床试验、产业集群、商业化、产业链等发展方向。同时,国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会研究编制了《脑机接口研究伦理指引》。

脑机接口技术的核心在于解码大脑产生的复杂电信号,将其转换为可操作的命令。然而,人脑产生的信号极其复杂,现有技术难以完全精确解读大脑的意图和思维。目前,我国脑机接口技术面临脑信号解码、工程化与市场化、长期稳定性及数据安全等挑战。专家表示,推动我国脑机接口产业健康发展,应当坚持以应用为导向,特别是当前应以医疗场景为重点领域推进技术创新,解决实际临床需求,形成可持续的发展模式。同时,建立完善的脑机接口技术标准、产品质量标准以及科学伦理规范也至关重要,将为产业发展持续提供规范引领,形成有序创新环境。