成龙在韩国:三十来年咋成了人家的文化偶像?

在韩国,成龙几乎成了全民偶像,特别是在首尔明洞那一带,街头的大电子屏常常播着他的电影预告片。年轻人们边走边用半生不熟的中文模仿他的经典台词;而在釜山电影节的红毯上,71岁的成龙一出场,观众的欢呼声几乎掀翻了屋顶。这个从中国香港走出来的动作巨星,凭借三十年的奋斗,在韩国的影视圈中扎下了根,成为了老少皆知的文化符号。要说这一切并非偶然,背后有着时代的契机、艺术的奥秘,以及两国人民心底的共鸣。

八十年代末,正是韩国电影市场转型的关键期,从悲情故事转向动作片。成龙的《醉拳》像及时雨一样迅速风靡韩国。与其他功夫片不同,成龙的打斗充满幽默感,醉酒的他像个不倒翁般摇晃,但每一招每一式又精准无比,给韩国观众带来前所未有的打戏体验——酒瓶响,衣袖飞,打斗像是舞蹈般优美。接下来的《警察故事》更是让人瞠目结舌,吊灯下跳跃、公交车上飞身的特技让韩国观众对成龙刮目相看。甚至有影迷回忆道:“当年录像厅老板常开玩笑说‘成龙又去找死了’,我们反倒更期待他如何化险为夷。”

成龙之所以能够在韩国成功,并不是偶然,而是他的电影文化和韩国文化产生了共鸣。韩国人崇尚“义理”,而中国江湖中的“义气”和“担当”,正好迎合了他们的价值观。《红番区》中成龙为朋友出头,《神话》里他千年如一的忠诚,这些情节深深打动了韩国观众。更重要的是,成龙打破了西方对东方人固有的偏见——我们不再是神秘的占卜师,也不只是书生,而是有血有肉、风趣幽默的英雄。韩国年轻人看了之后,发现东方文化也可以如此有力量、如此现代。金喜善在《神话》发布会上曾说:“成龙欧巴让我觉得中国男人既有担当又风趣”,这句评价其实代表了韩国人对中国人的全新认知。

在韩国电影圈,成龙的影响远不止于崇拜。他的动作片风格,尤其是“真格斗带点乐子”,直接影响了韩国动作片的创作。比如《特工》里,黄政民打架时随手拿起扫帚作为武器,这一套路和成龙当年在片中使用周围物品作战如出一辙;《极限职业》中炸鸡店的打斗场面,也带有成龙风格的幽默元素。更深层次的影响是,韩国导演们从成龙身上学到了拍商业片不仅要赚钱,还要注入文化价值。导演柳承莞曾说:“成龙让我们知道,拍动作戏得像写情书一样,每一个镜头都要让观众感受到用心。”这份对真功夫的敬重,成了韩国电影人对成龙最大的敬意。

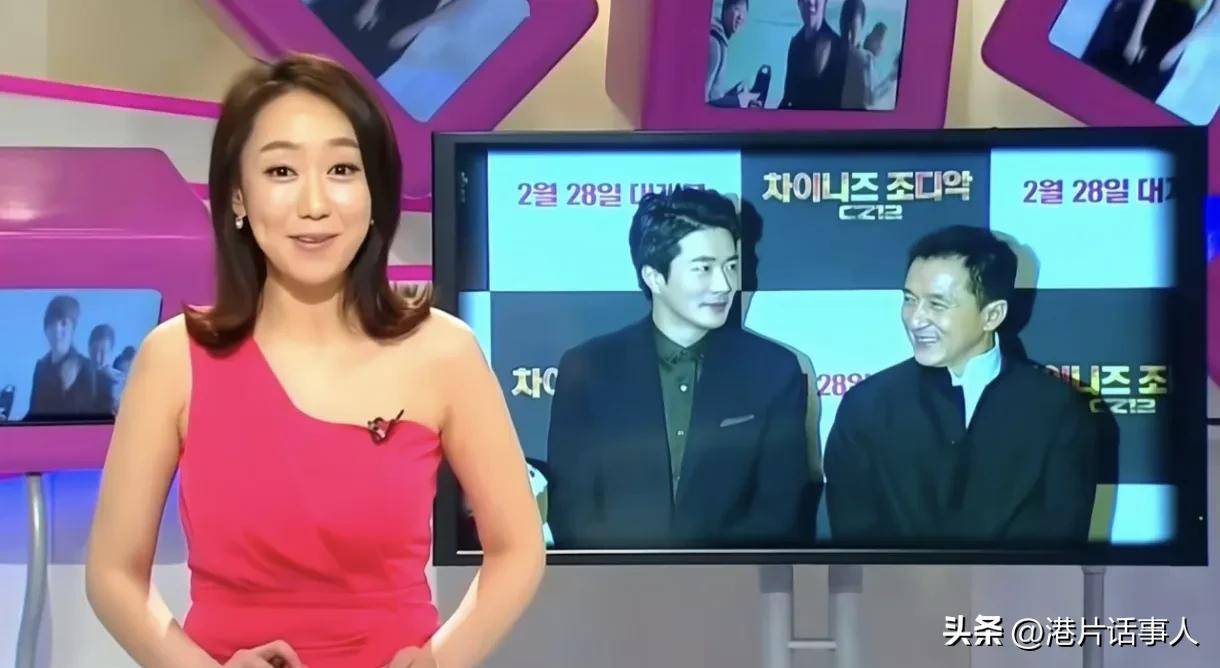

有趣的是,成龙的火爆正巧赶上了全球化的文化消费潮。当K-pop和韩剧风靡全球时,成龙成了中国文化能反向输出的少数符号之一。这种文化的“一来一回”互动,值得深思。成龙的电影在韩国票房突破12亿美元,横跨几代人,几乎每个人都知道他。无论是爷爷带孙子看,还是父亲给儿子讲,他已经成为跨代的共同记忆。为什么?因为他身上那股拼搏精神与韩国人曾经奋斗的“汉江奇迹”精神不谋而合。在首尔江南区的某个补习班墙上,有学生贴着成龙吊威亚的照片,旁边写着:“没谁的成功是白来的。”这跨越国界的奋斗精神,正是两国人民的共鸣。

从更广泛的角度来看,成龙在韩国的成功,是中国文化走出去的一个成功范例。他让我们明白,文化的输出并非硬推,而是要找到两国人民心灵共鸣的情感接口。当韩国观众在《龙马精神》中为马和人之间的深厚感情落泪,并模仿成龙的后空翻时,中国文化中的坚韧、重情和乐观,悄然渗透进了韩国人的生活。这不仅是单向输出,更是文化的双向交流:成龙从韩国学到了对细节的极致追求,而韩国人则通过他看到了东方智慧的现代魅力。

如今,71岁的成龙依然坚持亲自拍摄特技镜头,尽管有人认为他跟不上时代,但在韩国的影视论坛上,有网友评论道:“我们喜欢成龙,不仅因为他能打,更因为他让我们相信,有些东西是技术替代不了的——比如实打实的汗水和对梦想的那份倔强。”这种跨越国界的精神认同,也许正是成龙留给世界最宝贵的财富:在这个变化飞速的时代,总有一些真实、真诚、充满人性温暖的东西,能穿越语言和文化的隔阂,激起人们心中的共鸣。而成龙的故事,无疑就是最有力的证明。